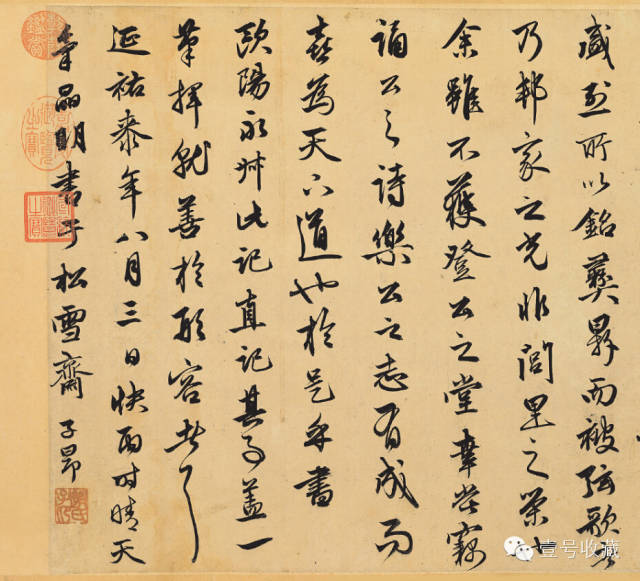

1.書法

我國傳統(tǒng)造型藝術(shù)之一。指用圓錐形毛筆書寫漢字(篆、隸,正、行、草)的法則 。技法上講究執(zhí)筆

、用筆

、用墨

、點畫、結(jié)構(gòu)

、分布(行次、章法)

、風(fēng)格等。一般要求如:執(zhí)筆要*指實掌虛

,五指齊力;用筆要*中鋒鋪毫;點畫要圓滿周到;結(jié)構(gòu)要橫直相安

,意思呼應(yīng);分布要錯綜變化,疏密得宜

,通篇貫氣;并崇尚個性、風(fēng)貌和意趣

。書畫藝術(shù)同源于線條,各具有氣(剛性)韻(柔性)生動的美感

。繪畫有線條,有形象與色彩;書法則不代表物象

,不用色彩

,只有抽象的線條,故其線條的氣質(zhì)和韻致的表現(xiàn)更求強烈

,因此晉唐間稱書法為書勢。書法藝術(shù)要求有微妙疊見的變化

,能達到戈戟銛銳可畏

,物象生動可奇(轉(zhuǎn)引沈尹默《書法論叢》)。但字形非具象

,要使其具有可畏可奇之技能

,尤須講究筆法

、筆勢

、筆意,才能達到盡美

。書法藝術(shù),有三千多年歷史

。商周的金文已富于藝術(shù)性;秦篆

、漢隸

、魏碑

、唐楷、宋行

、明人小楷等更是豐采多姿。著名書法家如東晉王羲之創(chuàng)妍美流便新體

,又備精諸體

,為歷代書學(xué)者所崇尚;唐代有歐(陽詢)、褚(遂良)

、顏(真卿)、柳(公權(quán))四大家

,而懷素、張旭之狂草亦別具藝術(shù)魅力;宋代有蘇軾

、黃庭堅

、米芾

、蔡襄(一說蔡京)四大家;清代分為碑派(崇尚碑刻)與帖派(崇尚字帖);揚州八怪之一鄭板橋,融合真

、草

、隸、篆

,創(chuàng)有板橋體;現(xiàn)代有于右任、沈尹默等

。

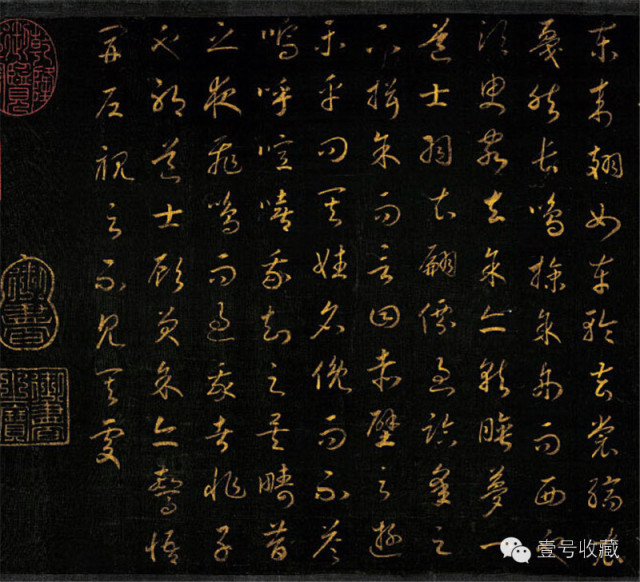

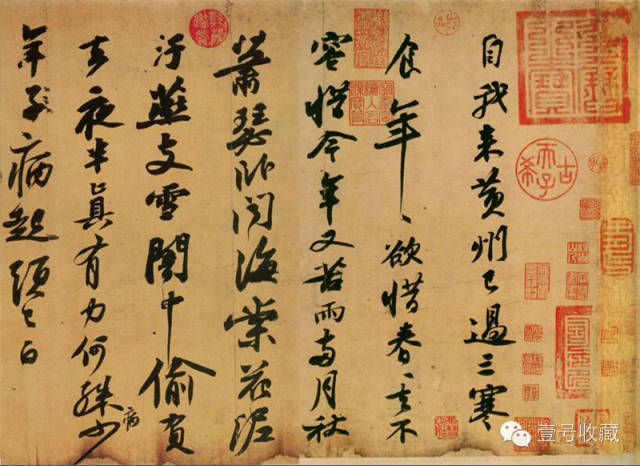

2.法書

書法術(shù)語。指有較高藝術(shù)水平的書法作品。古代將書寫于縑楮紙帛而有法度的書法作品均稱法書

,或稱書

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!稌ㄈ痢罚鹤髯种鹿P須沉著

,雖一點一畫之間,皆須三過其筆

,方為法書

。北宋王安石有好事所傳玩,空殘法書帖詩句

。今通稱所作之書法作品為法書,還含有尊重作者之意

。

3.翰墨

義同筆墨。原指文辭

。三國魏曹丕《典論·論文》:古之作者,寄身于翰墨

,見意于篇籍。后世亦泛指書法和中國畫

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!端问贰っ总纻鳌罚禾孛钣诤材?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,沈著飛翥

,得王獻之筆意。

4.金石

古銅器、石刻的總稱。金

,指鐘鼎銅器之類;石

,指碑碣石刻之類

。是撰文于金石上

,記創(chuàng)造,勒箴銘

,頌揚功德等而產(chǎn)生的一種鐫刻品?div id="m50uktp" class="box-center"> !妒酚洝で厥蓟时炯o》:群臣相與誦皇帝功德

,刻于金石,以為表經(jīng)

。鐘鼎彝器始于殷商

,石刻則創(chuàng)于秦代

。兩漢金石□并盛,漢以后金少石多;南北朝則造像勃興

,金器更少傳世;唐代碑碣尤盛。至于輯歷代金石文字

,編為目錄,則始于北宋歐陽修之《集古錄》;摹其形狀集為圖譜

,則始于呂大臨之《博古圖》

。至明清金石考古之風(fēng)尤盛,顧炎武

,葉奕苞等

,各有著述

,或以石刻考辨今古文

,或以金文發(fā)明六書指要,成為新興的專門學(xué)科

。

5.真跡

真實可靠的手跡而不是出于他人的假托和偽造。唐代張懷瓘《書斷》:開元十六年五月,內(nèi)出二王真跡,及張芝、張昶等書付集賢院。

6.墨跡

用墨書寫的手跡。唐代張籍《和左司元郎中秋居》之二有學(xué)書求墨跡 ,釀酒愛朝和詩句?div id="m50uktp" class="box-center"> !端螘し稌蟼鳌芬灿猩鲜疽阅E

,曄乃具陳本末的記載。

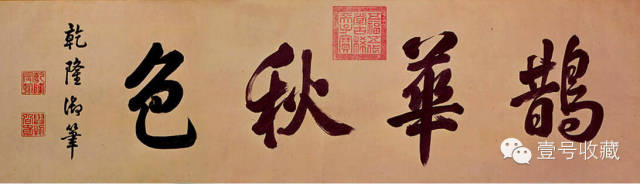

7.拓本

從碑刻 、銅器上墨拓下來的書跡或圖像。實物最早見于唐代

。方法用宣紙受濕蒙于器物碑刻上,椎之

,使宜紙呈凹凸

,蘸墨拓成

。古時用豎紋紙

,油煙墨,拓后砑光

,墨色烏黑有浮光的,稱烏金拓;用橫紋紙

,松煙墨,色青而淺

,不和油臘的

,稱蟬翼拓。又以朱紅色拓出的稱朱拓;碑石初成

,或剛出土?xí)r所拓的稱初拓。

8.刻石

專指鐫刻于碑石和摩崖上的字畫。如秦代《會稽刻石》,東漢《石門頌》摩崖刻石。桓譚《新論》:泰山之上,有刻石,凡八百余處,而可識者七十二。

9.碑

刻石中的一類形制?div id="jfovm50" class="index-wrap">!逗鬂h書·竇憲傳》注:方者謂之碑,圓者謂之碣

。清代段玉裁《說文解字注》:《聘禮》鄭注曰:宮必有碑,所以識日景,分陰陽也;凡碑引物者

,宗廟則麗牲焉;其林,宮廟以石

,窆用木

?div id="d48novz" class="flower left">

,以麗牲也;墓所之碑,以下棺也

。秦之紀功德也,曰立石

,曰刻石;其言曰碑者漢以后之語也

。樹碑用以歌功頌德始于秦而盛于漢。在晉代曾嚴禁立碑

。清代劉熙載《藝概·書概》稱:普義熙初,裴世期表言:‘碑銘之作

,以明示后昆,自非殊功異德

,無以允應(yīng)茲典。俗敝偽興

,華煩已久

,不加禁裁,其敝無已

?div id="d48novz" class="flower left">

!瘎t知當(dāng)日視立碑為異數(shù)矣。故歷來晉碑難得

。

10.碣

刻石中的一類形制?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!逗鬂h書·竇憲傳》注:方者謂之碑

,圓者謂之碣。如今存之石鼓文

,鐫刻于鼓形圓石上,內(nèi)容為歌詠秦國君主游獵之事

,故也稱獵碣

。

11.碑額

碑刻術(shù)語。碑頭的通稱。《碑版廣例》:碑首或刻螭

、虎、龍、鶴以為飾

,就刳其中為圭首,或無它飾

,直為圭首,方銳圓橢

,不一其制。圭首有字稱為額

,額書篆字稱為篆額,書隸字稱為題額

。

12.篆額

碑刻術(shù)語。漢代以后的各種碑刻之上端 ,稱碑頭或碑額,因碑額上所題字多用篆書

,遂稱篆額。漢碑如《張遷碑》

、《韓仁銘》等篆額,書風(fēng)奇肆跌宕

,具有很高的藝術(shù)性

。

13.篆蓋

碑刻術(shù)語。唐代的墓志銘,通常有石蓋

,因蓋上文字多用篆體,故名

。篆蓋與篆額內(nèi)容相仿而形制不同,但《金石綜例》稱:篆蓋

,即篆額。

14.碑陰

碑刻術(shù)語。古代碑刻,除正面碑文外

,往往將門生、故吏或出資建樹者的姓名鐫刻于背面

,故稱。

15.碑版

泛指碑志之屬 。《碑版廣例》:開元二十五年羊愉撰景賢大師身塔記

,末有碑版所

16.碑學(xué)

①亦稱碑版學(xué) 。研究考訂碑刻起源

、體制及新舊異同等學(xué)問

。②指清代阮元、包世臣提倡北碑后

,學(xué)書崇尚碑刻風(fēng)氣大盛,遂有北派碑學(xué)

、南派帖學(xué)之分。

17.勒石

碑刻術(shù)語 。指將法書鉤摹本背面加朱復(fù)印到石面上的工序。唐代碑刻上常有?div id="m50uktp" class="box-center"> ?钣涊d勒石者

,如《懷仁集王書圣教序》碑末有諸葛神力勒石字樣

。

18.朱背

亦稱背朱。即勒石

。

19.摩崖

把文字直接書刻在山崖石壁上稱摩崖。如漢碑中之《石門頌》,魏碑中鄭道昭之云峰山題詩、題名等。《宣和書譜·正書一》:遂良(褚遂良)喜作正書,其摩崖碑在西洛龍門。

20.剝蝕

指古代碑刻年久風(fēng)化石有剝落。南宋陸游《老學(xué)庵筆記》:漢隸歲久,風(fēng)雨剝蝕,故其字無復(fù)鋒鋩。

21.雙鉤

書法術(shù)語。①復(fù) 制法書的技法。法書上石,沿其筆面的兩側(cè)外沿以細線鉤出 ,稱為雙鉤,南宋姜夔《續(xù)書譜》稱:雙鉤之法

,須得墨暈不出字外,或廓填其內(nèi)

,或朱其背,正肥瘦之本體

。陸游有妙墨雙鉤帖詩句。 ②一種書寫空心字的技法

。據(jù)載:宋代蒲元,嘗以雙鉤字寫 河上公注《道德經(jīng)》

,筆墨精細

,若游絲縈繞

,孤煙裊風(fēng),連綿不斷

,或一筆而為數(shù)字,分布勻穩(wěn)

,風(fēng)味有余。③執(zhí) 筆法的指法名稱

,與單鉤相對。北宋黃庭堅論書:凡學(xué)字時

,先當(dāng)雙鉤,用兩指相疊

,蹙筆壓無名指。高提筆

,令腕隨已意左右。今以食指與中指上節(jié)

、中節(jié)之間相疊,鉤住筆管

,稱為雙鉤

。

22.單鉤

書法術(shù)語。執(zhí)筆法指法名稱.以食指鉤筆管與拇指形成鉗制狀,余指皆墊于筆管后方

。因只以一食指主鉤,故稱單鉤

。與雙鉤相對。唐代韓方明稱:若篆書

,則可多用單鉤,取其圓直有準

。元代吾丘衍《學(xué)古編》亦稱:寫篆把筆

,只須單鉤

,即伸中指在下夾襯

,方圓平直,無不可意

。清代朱履貞《書學(xué)捷要》稱:單鉤者食指、中指參差不齊

,食指鉤向大指,中指鉤向名指

,此是單鉤,世傳北宋蘇軾作書用此法

,微偃其筆

。

23.枕腕

書法術(shù)語。寫字時把左手掌背平墊于右手腕下,稱為枕腕。多用于書寫小字

,也有使用臂擱(多以竹、木制)等物代替左手墊于腕下的

。

24.懸腕

書法術(shù)語。執(zhí)筆法中的一種。手腕靈活與否對運筆至關(guān)重要,肘部不靠桌面

,腕憑空懸起,稱為懸腕

。寫字僅僅堤腕還不能上 下縱橫自如地運筆。懸腕能使肩部松開

,全身之力由于無所罣礙,才得集注毫端

,點畫方能勁健。

25.回腕法

書法術(shù)語,執(zhí)筆法中的一種。腕掌彎回

,手指相對胸前,故稱

。清代何紹基寫字即采用此法,執(zhí)筆時腕肘高懸

,能提能按,然不能左右起倒

,有違常人的生理機能,故一般多不采用

。

26.腕平掌豎

書法術(shù)語。論述執(zhí)筆時的腕掌關(guān)系

。由指實掌虛引申而來

。近人沈尹默稱:掌不但要虛,還得豎起來

。掌能豎起,腕才能平;腕平,肘才能自然而然地懸起

,肘腕并起

,腕才能夠靈活運用

。豎掌之說

,乃書法界中對執(zhí)筆法的一種論點。有人認為豎掌作書

,書壁則可

,俯桌書寫,易影響運筆的靈活

。

27.鳳眼

書法術(shù)語,執(zhí)筆法的指法名稱 ,握管時,大拇指節(jié)骨挺直

,里側(cè)呈微凸伏,與內(nèi)彎的食指構(gòu)成狹長形的縫隙

,因美其名為鳳眼。大指骨外凸

,虎口空圓者稱龍眼,是另一種執(zhí)筆法

。

28.執(zhí)使

書法術(shù)語 。執(zhí)筆和用筆的通稱

,唐代孫過庭《書譜》載:今撰執(zhí)使轉(zhuǎn)用之由

,執(zhí)謂淺深長短之類;使謂縱橫牽掣之類是也。明代張紳稱,執(zhí)謂執(zhí)筆

,使謂運用。參見運筆

。

29.運筆

書法術(shù)語。指字的點畫書寫之過程

。南宋姜夔《續(xù)書譜》稱:大抵執(zhí)之欲緊

,運上欲活,不可以指運筆

。當(dāng)以腕運筆。執(zhí)之在手

,手不主運;運之在腕,腕不主執(zhí)

。

30.磔

書法術(shù)語。點畫用筆的一種技法。永字八法稱捺筆為磔。古代祭祀時裂牲稱為磔 ,捺法用磔,意思是筆亳盡力鋪散而急發(fā)

。又,斜捺叫磔

,臥捺稱波。唐太宗李世民《筆 法訣》稱:磔須戰(zhàn)筆外發(fā)

,得意徐乃出之。貴三折而遺亳

。寫時虛勢向左逆鋒落筆,著紙折鋒翻筆

,有控制地盡力鋪亳下行,等到長度合適時捺出

。

31.戈法

永字八法以外的又一筆法。相傳:(唐)太宗工隸(楷書) ,以( 虞)世南為師,?div id="d48novz" class="flower left">

;茧y于戈法,一日書‘戩’字,乃空其落,(虞)世南取筆填之,以示魏徵,徵稱:仰觀目圣作,惟戩字戈法頗逼真,上深嘆魏為藻識。戈畫較長,寫時如不從容行筆,必然頭尾重,中間輕薄。漢隸戈法*落筆 顧右,楷從隸出,以免僵直。唐太宗李世民稱:為戈必潤,貴遲疑而右顧。

32.中鋒

書法術(shù)語。指行筆時將毛筆的主鋒保持在點畫的中線,以區(qū)別于偏鋒。用中鋒寫出的錢條圓渾而有質(zhì)感 。北宋沈括《夢溪筆談》載:宋徐鉉善小篆,映日觀之

。畫之中心有一縷濃墨,正當(dāng)其中

,至于屈折處,亦當(dāng)其中

,無有偏側(cè),乃筆鋒直下不倒側(cè)

,故鋒常在畫中,此用筆之法也

。

33.聚墨痕

書法術(shù)語。中鋒運筆,因筆鋒常在點畫中間行迸,筆畫的中央線著墨最力,凝聚成一道濃重的墨線痕跡,故名。南宋除陳槱《負暄野錄》稱:常見(李陽冰)真跡,其字畫起止處,皆微露鋒鍔。映日觀之,中心一縷 之墨倍濃,蓋其用筆有力,且直下不欹,故鋒常在畫中。明代董其昌《畫禪寶隨筆》評蘇軾《赤壁賦》墨跡稱:坡公書多偃筆,亦是一病,此《赤壁賦》庶幾所謂欲透紙背者,乃全用正鋒

,是坡公之蘭亭也,每波畫盡處

,隱隱有聚墨痕,如黍米珠

,恨非 石刻所能傳耳。

34.側(cè)鋒

書法術(shù)語。起筆的一種技法。謂在下筆時筆鋒稍偏側(cè)

,落墨處即顯出偏側(cè)的姿勢。清代朱和羹《臨池心解》稱:正鋒取勁,側(cè)筆取妍

。王羲之書《蘭亭》,取妍處時帶側(cè)筆

。這種筆法最初在隸書向楷書演變時形成。它使方筆字體中增添瀟灑妍美的神情

。側(cè)鋒多用來取勢,勢成則轉(zhuǎn)換為中鋒

。晉人多用之。

35.折鋒

書法術(shù)語。筆畫轉(zhuǎn)換方向時的一種用筆技法。指筆勢折疊帶方者

,以別于轉(zhuǎn)筆

,即筆鋒在轉(zhuǎn)換方向時

,由陽面翻向陰面,或由陰面翻向陽面

。南宋姜夔《續(xù)書譜》稱:下筆之初有搭鋒者,有折鋒者

,其一家之體定于初下筆

,凡作字

,第一字多是折鋒

,第二

、三字承上筆勢,多是搭鋒

,若一字之間右邊多是折鋒,應(yīng)其左故也

。折鋒利于點畫方勁和創(chuàng)造姿勢。清代包世臣書《劉文清四智頌》后

,稱其筆法以搭鋒養(yǎng)勢,以 折鋒取姿

。

36.裹鋒

書法術(shù)語。用筆的一種技法。起筆呈反方向運行,欲上先下

,欲左先右。以后凡是取圓勢用筆

,筆鋒內(nèi)斂于點畫中間的稱裹鋒

。如《曹全碑》

、《石門銘》等多用之。

37.逆鋒

書法術(shù)語